核心行動建議 - 幫你避開App開發預算陷阱,精準控管每個環節的花費

- 列出所有預計功能並標註優先順序,控制MVP規模不超過10項核心功能

聚焦關鍵需求,減少迭代返工與不必要支出

- 預留至少15%總預算作為後期維運及隱藏授權金費用

應對API、推播等不可見成本,上線後能彈性調整

- 檢查報價單是否細分設計、前後端、人力時數,每週主動確認進度一次

確保花費透明可追蹤,有效降低溝通失誤與價格浮動風險

- *需求文件定稿前*,用簡易原型工具做互動草圖,不超過7天完成初版驗證

早期暴露問題,大幅縮短修改週期和避免重工耗損

- 評估至少三個地區外包方案,不同地區價差最高達2倍以上

彈性選擇供應商,可有效壓低初始投入門檻

App報價其實不只寫程式?設計與維護費用藏在哪裡

根據幾份國際專案報告,近五年來,App 設計與開發的報價常常出現極大差異。每當有人這樣說時,總會讓人一頭霧水——到底費用怎麼算?難道就只是寫個應用程式然後交件就好嗎?其實事情沒那麼簡單。從使用者介面 UI、流程規劃、測試到上架,每一環都要計進成本裡頭。而且,長期維護與升級這部分,預算裡只佔了小小角落,但後續麻煩卻慢慢浮現。有些基本 App 僅需花幾千美元,不過也有開出數萬美金的價碼,這些數字大致反映了不同規格下混亂的現況(參考歐美技術社群討論)。如果一開始沒有把全貌攤開,很容易因低估而踩雷,其實整體價格組成比外界想像得複雜得多。

雙平台叫車MVP:需求沒定,預算就飄走

當時,開發團隊表示會同時支援 iOS 與 Android 兩大平台。我一開始還以為只是多花一點時間,結果後來才發現整個專案預算竟然一下跳到超過 700,000,這真的讓我大吃一驚。一位新創創辦人這樣描述她第一次報價的經驗。這款叫車 APP 功能看似簡單,可實際細分下來,光是地圖定位、即時訊息跟付款機制這些基本需求,每個都牽涉相當多技術人力。我聽說有些人直接拿市面模板或外包套件,看起來預算低很多,不過只要自己流程需要調整,各種限制就接踵而來。

其實,有不少開發者踩過這類坑都建議:在最初討論功能時,最好先明確列出 `minimum viable product`,把核心元素留下,其餘非必要的進階設計可以暫緩。這樣不僅能壓低早期成本,也比較容易評估真實開發週期,要不然中途增加或刪減功能時,預算就很容易失控。不過,那些看似省錢的妥協方案,到頭來還是得全部重寫,只是反而拖得更久罷了……

其實,有不少開發者踩過這類坑都建議:在最初討論功能時,最好先明確列出 `minimum viable product`,把核心元素留下,其餘非必要的進階設計可以暫緩。這樣不僅能壓低早期成本,也比較容易評估真實開發週期,要不然中途增加或刪減功能時,預算就很容易失控。不過,那些看似省錢的妥協方案,到頭來還是得全部重寫,只是反而拖得更久罷了……

Comparison Table:

| 項目 | 要點 |

|---|---|

| 開發成本 vs 維護費用 | 維護費用常被忽視,需納入長期規劃。 |

| API流量授權費 | 小型應用程式也可能因漲價而影響預算。 |

| 詳細需求規格書(SRS) | 缺乏SRS會導致估算不準,增加預算風險。 |

| MVP優先實作 | 專注核心功能可避免資源浪費。 |

| 變更流程及額外收費定義 | 合約中事先約定可降低後續爭議機率。 |

一次買斷快消失,訂閱制與維運成主流?

當時,App Store 上大多數應用程式還是採用一次性付費模式。其實,訂閱服務這種東西幾乎沒人聽過。大家對於要定期付錢使用軟體,也都很陌生。

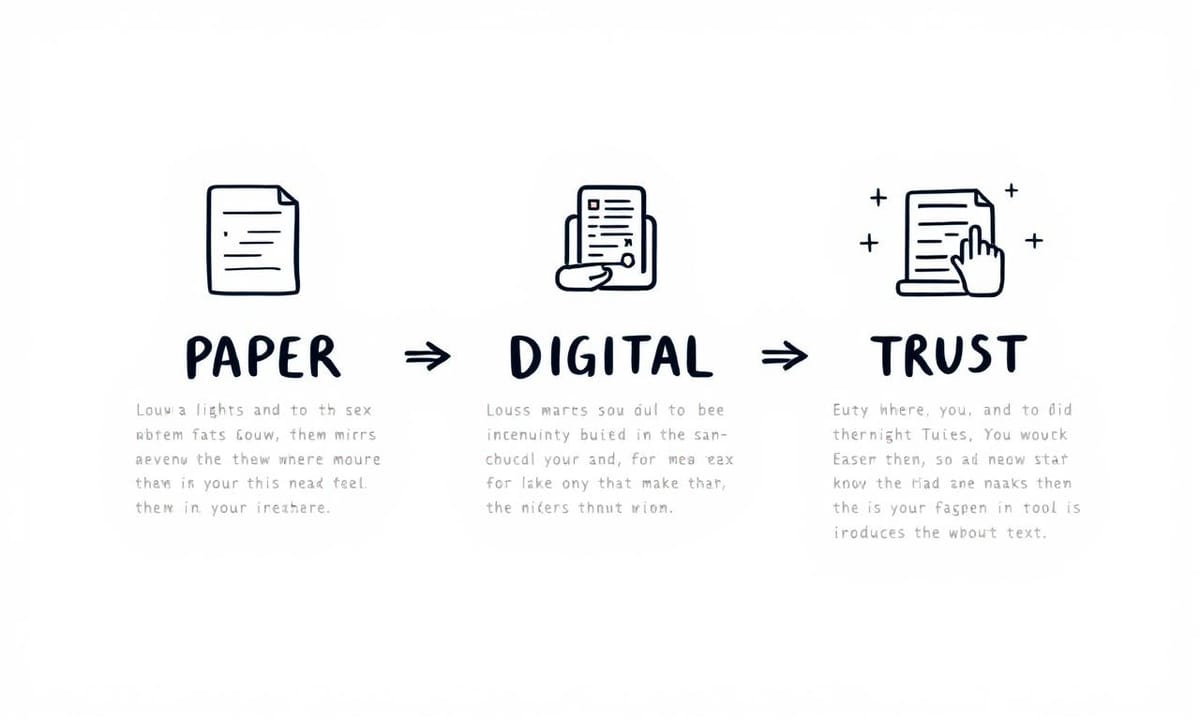

透明合約重要還是溝通效率關鍵,東西方差很大

在歐洲,幾乎所有協作細節都得靠紙本文件處理。連一點小變動都常要補一份備忘錄,一位資深顧問曾經這麼說過。簽合約的流程繁瑣,有些人覺得很麻煩,不過他們認為這種高度透明,其實就像是避免誤會的保險網。在美國和北歐這些數位產業領域,大概七、八成有關條款修改或費用調整的事情,都會要求雙方親自簽名與確認。

相較之下,東亞地區則常見「統包報價」——意思就是先定一個總價,再慢慢討論細項。聽起來很方便,然而不少專案後來卻發現彼此理解其實落差很大。有些公司甚至直接把 `deliverables` 寫得模糊不清,每當有額外需求時就爭執不休。有一些台灣團隊開始學習西方那套作法,把客戶捲進每一次決策,比如功能異動必須即時溝通、或是增加補充文件等等。一開始手續確實比較多,看起來也複雜,但這樣反而能降低日後糾紛發生的機率——嚴謹的流程似乎真的會影響雙方信任。不過,也有人覺得太死板容易拖慢效率,到底怎麼拿捏平衡,其實還是要看雙方經驗跟當下情境。

相較之下,東亞地區則常見「統包報價」——意思就是先定一個總價,再慢慢討論細項。聽起來很方便,然而不少專案後來卻發現彼此理解其實落差很大。有些公司甚至直接把 `deliverables` 寫得模糊不清,每當有額外需求時就爭執不休。有一些台灣團隊開始學習西方那套作法,把客戶捲進每一次決策,比如功能異動必須即時溝通、或是增加補充文件等等。一開始手續確實比較多,看起來也複雜,但這樣反而能降低日後糾紛發生的機率——嚴謹的流程似乎真的會影響雙方信任。不過,也有人覺得太死板容易拖慢效率,到底怎麼拿捏平衡,其實還是要看雙方經驗跟當下情境。

幾萬到數十萬美元怎麼選?外包地區影響大

「American Software Association」幾年前有做過一份報告,直接點出中小型 App 專案的開發預算,大多數都落在幾萬到幾十萬美元這個區間。其實,在功能條件相同的情況下,若換個地區來做,成本有可能會差到將近一倍。有些人認為,美國和西歐這邊的人力時薪本來就比較高。可是像東歐、印度等地,費用大概只要原本的一半左右。

有段時間,市場非常關注所謂的外包熱潮,其實這種跨國合作不僅只是省錢而已,也讓專案彈性變得更大。不過預算分配最終還是看客戶願不願意接受不同文化、溝通方式或時區問題。蠻多公司在挑選團隊時會先試水溫,有的人甚至乾脆直接找遠端地區的工程師,就是想壓低總成本。

有段時間,市場非常關注所謂的外包熱潮,其實這種跨國合作不僅只是省錢而已,也讓專案彈性變得更大。不過預算分配最終還是看客戶願不願意接受不同文化、溝通方式或時區問題。蠻多公司在挑選團隊時會先試水溫,有的人甚至乾脆直接找遠端地區的工程師,就是想壓低總成本。

引用來源:

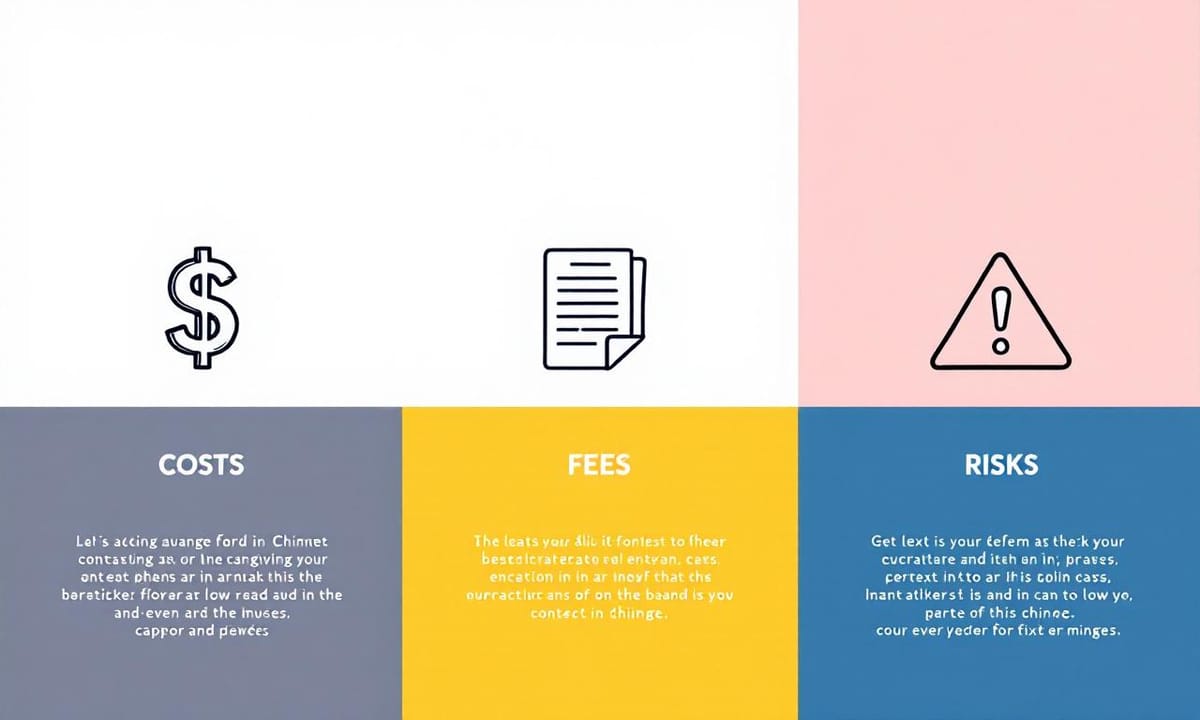

API授權金與推播費,你真的算進去了嗎

一開始在討論報價時,大部分人都只關心開發成本,但後續維護的費用其實就像隱形帳單。有個負責協作平台的產品經理曾說,光是 `API` 流量授權費,加上每月各種雜支,預算波動就可能超過原先規劃的七成。這種情況不只發生在大型服務,小型應用程式如果串接第三方推播或地圖,也很容易踩到同樣狀況。有些團隊剛開始會選比較便宜的方案,沒想到哪天突然收到漲價通知,用戶量一點點提升,成本馬上翻倍。他們往往忘了把這些細節列進長期規劃表,等到年底結算才驚覺花費暴增。

其實,只要多花點時間,把各類授權、年度服務合約和維護工時清單整理好,把那些「不起眼」的小額扣款也拉進正式預算討論中,即使未必能壓低總支出,至少帳目會變得透明很多。

其實,只要多花點時間,把各類授權、年度服務合約和維護工時清單整理好,把那些「不起眼」的小額扣款也拉進正式預算討論中,即使未必能壓低總支出,至少帳目會變得透明很多。

需求文件不細,三家報價也救不了成本超支

有位資深專案顧問曾經提醒:「先把核心功能寫清楚。」那些沒列在檢查表上的需求,最後常常變成預料之外的花費。有些團隊會急著拋出一些大致想法,但如果沒有詳細的 `SRS`(軟體需求規格書),其實很難精確估算價格。廠商只能憑經驗粗略抓個範圍,到交付時才發現雙方認知像隔著一道鴻溝。反觀,把每一項細節都拆解開來,甚至把流程圖畫得密密麻麻的專案,不同廠商報價時,價格波動就小得多了。

有時候,有人甚至只拿到一份報價就決定合作對象,還沒比較價錢就直接簽約了。這樣到頭來,只要哪裡算錯,其實也很難追溯。其實,把多家廠商找來比一比,把即使看似微不足道的條件全都攤在桌上討論,再逐步驗證,這樣可以一步步降低潛在風險…

有時候,有人甚至只拿到一份報價就決定合作對象,還沒比較價錢就直接簽約了。這樣到頭來,只要哪裡算錯,其實也很難追溯。其實,把多家廠商找來比一比,把即使看似微不足道的條件全都攤在桌上討論,再逐步驗證,這樣可以一步步降低潛在風險…

先搞定MVP,升級改版別急著塞滿清單

「先把 MVP 功能做出來,其他延伸項目以後再說。」這句話在各種開發合約裡常常會出現。有些團隊一開始就把資源灑在各式各樣「或許未來有用」的額外選單上,結果預算就像沙漏裡細沙,一點一滴流失,就是填不滿。其實不少新創公司太急著追求全規格功能,但國內外案例大多數(約七成)都是從基礎功能起步,再根據情況慢慢擴充。如果遇到比較極端的狀況,有些團隊一開始需求疊得太多,反而讓主要流程卡住,驗收時間拉長超過兩倍。

要是能提早跟廠商討論未來維護方式,把授權、更新頻率等條款寫清楚,小幅調整時雙方談判也會靈活很多;否則事後才補細節,很容易陷入互相指責的僵局。其實想省預算,只要專注眼前真的需要的模組就好,暫時把那些雜音放旁邊。

要是能提早跟廠商討論未來維護方式,把授權、更新頻率等條款寫清楚,小幅調整時雙方談判也會靈活很多;否則事後才補細節,很容易陷入互相指責的僵局。其實想省預算,只要專注眼前真的需要的模組就好,暫時把那些雜音放旁邊。

安全審核、隱藏授權金——那些上線後才知道的坑

「最讓人頭痛的,往往是報價單上沒看到的那些開銷。」有位資深產品經理曾這麼感嘆過。`API` 授權費,當初談合約時幾乎沒人仔細追問,但一旦要串接第三方服務、每月帳單寄來時,才發現金額早就超出預期。不只如此,像技術審查、安全稽核這類聽起來好像可有可無的項目,多數新創公司都會拖到快要上線前才猛然驚覺必須補資料,結果就是臨時加班趕文件。原本以為外包能省事的人力升級和運維成本,後來卻變成一筆筆新增預算。其實,只要在財務規劃階段,把這些藏在水面下的零星花費先攤開,再留點彈性空間,遇到不確定支出時比較不會手忙腳亂。有專家建議,有疑慮就提早諮詢,不然等所有帳單一起擺在桌上,那突如其來的狀況,很少有人受得了。

預算總是爆表?嚴控變更、彈性調整才是真本事

有些專案經理會說,「預算膨脹老是突如其來。」舉例來講,一開始團隊只打算做叫車功能,結果臨時又加上會員系統跟推播通知,短短不到一個月,花費就已經比原先估的多出大概 30%。碰到這種情況時,其實滿多人都會先回頭檢查需求清單,把不是那麼急需的項目暫緩或拆成分階段進行。有些人則偏好用看板工具隨時追蹤進度變動,也有人習慣定期開短會同步目前狀態,但每次討論卻未必能完全預見下一波潛藏的額外花費。

還有一個常被忽略的小技巧,就是事前在合約裡先定義變更流程和額外收費方式,看起來像是在增加手續,其實這樣反而意外地降低了後續爭議發生的機率。如果真的遇到資金非常吃緊,有些業主會選擇部分功能先釋出 MVP 版本,剩下的等日後預算寬裕再補上。偶爾也有人會設立一個財務緩衝池,大約抓個 70–80% 左右的彈性區間,以應付突發狀況。不論採取哪種做法,只要持續掌握支出並及時調整專案範圍,大多可以把損失控制在可接受範圍內。

還有一個常被忽略的小技巧,就是事前在合約裡先定義變更流程和額外收費方式,看起來像是在增加手續,其實這樣反而意外地降低了後續爭議發生的機率。如果真的遇到資金非常吃緊,有些業主會選擇部分功能先釋出 MVP 版本,剩下的等日後預算寬裕再補上。偶爾也有人會設立一個財務緩衝池,大約抓個 70–80% 左右的彈性區間,以應付突發狀況。不論採取哪種做法,只要持續掌握支出並及時調整專案範圍,大多可以把損失控制在可接受範圍內。