核心行動建議 - 快速掌握精品App選擇訣竅,避開地雷用得聰明安心

- 設定每週檢查1次App權限與隱私條款變動

即時發現風險,減少資料被濫用的機會

- 下載前先閱讀至少3則近30天內的負評

能及早察覺潛在Bug或廣告過多等實際問題

- 安裝後7天內記錄每天使用頻率與遇到困擾

有數據佐證決策,不因新鮮感高估實用性

- 列出必備功能並對照官方說明文件逐項驗證

`功能全對上`才能提升效率,降低換App成本

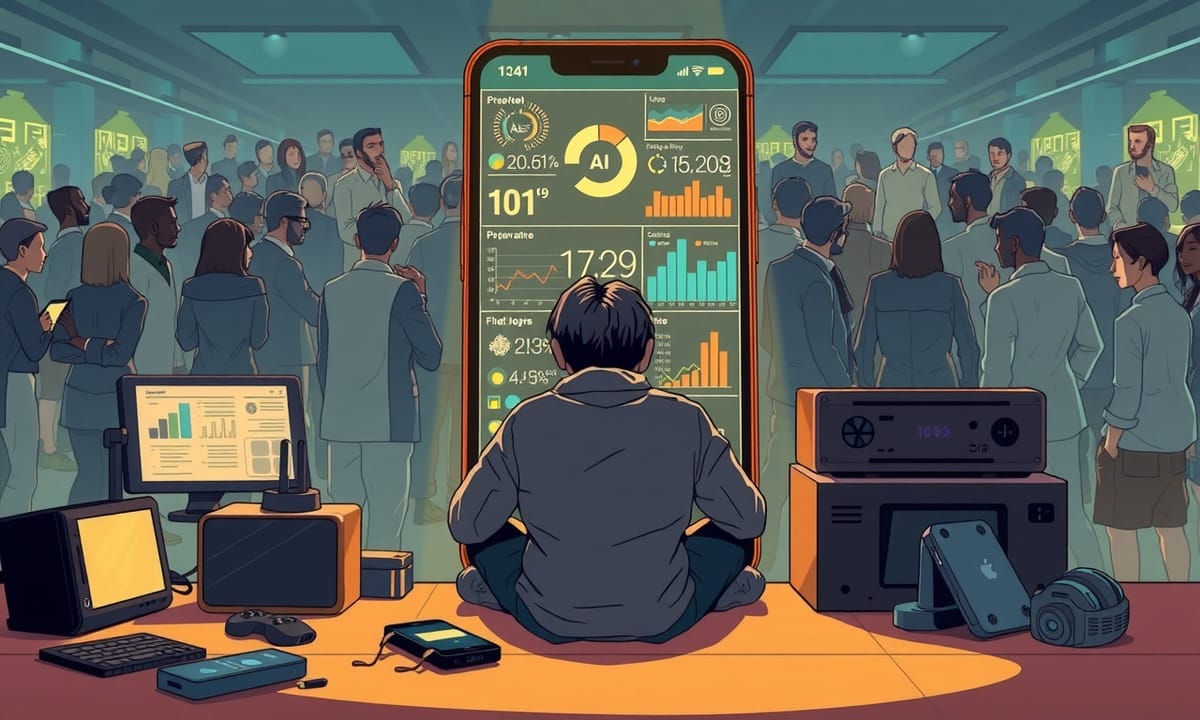

精品App市場熱潮,AI推播與用戶黏著的背後

根據2023年全球零售科技報告,嗯,我其實對這種數字有點麻木了(誰還不是被數字轟炸的一天呢),但是精品App市場好像真的這幾年都在說成長動能很強。線上精品購物、個人化推薦技術——欸,講到這個我想到上次買了一雙鞋結果隔天又推一樣的型號給我,有點煩,但也只能認了,因為主流消費模式就是被這些東西悄悄牽著走。資料裡寫,大概七成主流精品電商平台已經用了人工智慧推播或機器學習之類的應用,然後它們說可以增加用戶黏著度和讓你更容易下單。

好吧,其實我有時候會懷疑:到底是我們想買還是被演算法「搞定」?唉,不過投資熱潮看起來是真的有影響。現在消費者面對五花八門的數位服務,就得學會怎麼適應那種複雜操作,比如以前奢侈品網站只丟個靜態商品列表;而現在喔,多半都會加上什麼動態推薦、即時通知——你早上醒來滑手機就收到訊息提醒你限量包款開賣,好像也挺累人的。

剛才差點忘記重點,其實弄懂這些關鍵發展,也許(吧)對於之後新品牌進場、帶來那些多樣體驗或者挑戰,都算是一種準備啦。我自己總覺得資訊太多,反而更難選擇。不知大家有沒有同感?

好吧,其實我有時候會懷疑:到底是我們想買還是被演算法「搞定」?唉,不過投資熱潮看起來是真的有影響。現在消費者面對五花八門的數位服務,就得學會怎麼適應那種複雜操作,比如以前奢侈品網站只丟個靜態商品列表;而現在喔,多半都會加上什麼動態推薦、即時通知——你早上醒來滑手機就收到訊息提醒你限量包款開賣,好像也挺累人的。

剛才差點忘記重點,其實弄懂這些關鍵發展,也許(吧)對於之後新品牌進場、帶來那些多樣體驗或者挑戰,都算是一種準備啦。我自己總覺得資訊太多,反而更難選擇。不知大家有沒有同感?

引用來源:

- Marketing for Luxury Brands in 2025: The Complete Guide to AI ...

Pub.: 2025-06-28 | Upd.: 2025-06-28 - 市場趨勢 - Professor G

- AI eCommerce Statistics for 2025 - Gauss Development

Pub.: 2025-01-14 | Upd.: 2025-06-18 - AI-driven Personalized Recommendations Market CAGR of 29%

Pub.: 2025-02-12 | Upd.: 2025-02-19 - [PDF] AI-Powered Personalization in E-Commerce

Pub.: 2025-04-29 | Upd.: 2025-05-05

創新功能泛濫?實用性與直覺體驗怎麼選

其實講真的,很多資深用戶都碎念說那些精品App的新功能——什麼AI推薦、AR試穿啊——雖然好像很炫,話題也一堆,可是真的會長期黏著這些花俏功能的人,好像才差不多三成而已(行業觀察者2023年調查是這樣說的)。嗯,我自己也有點困惑啦。每次打開App看到一堆技術宣傳,腦袋直接當機,到底哪些東西才算有用?唉,每個人需求都不同嘛。

欸,有時候想太多就更難選了,但如果要簡單一點,大致可以分三步走:第一步,看App介紹頁的時候還是盡量聚焦在自己常遇到的麻煩,比如我啦,就是查庫存或訂單追蹤那種事情總是不順。這裡就岔題一下,有時候光為了一個小功能下載好幾個App,結果全被廣告轟炸,真的很煩……呃,好啦拉回正題;第二步,你得進到設定區塊去摸索各種工具,比方說AR試穿到底順不順手、推播通知能不能自己挑分類,不然只是看介紹根本感受不到。

最後一關,也蠻容易忽略的,就是把你常用的幾個同類型App拿來比對一下基礎流程,例如結帳速度卡不卡、商品分類清不清楚。有時候看起來沒什麼差,其實用久了落差超明顯。大概就是靠這樣繞一圈,用戶才能慢慢搞懂哪些功能真的是日常生活離不開的核心元素,而不是只為吸眼球硬塞進去那種無聊新玩意兒。不知道大家是不是也會猶豫很久?

欸,有時候想太多就更難選了,但如果要簡單一點,大致可以分三步走:第一步,看App介紹頁的時候還是盡量聚焦在自己常遇到的麻煩,比如我啦,就是查庫存或訂單追蹤那種事情總是不順。這裡就岔題一下,有時候光為了一個小功能下載好幾個App,結果全被廣告轟炸,真的很煩……呃,好啦拉回正題;第二步,你得進到設定區塊去摸索各種工具,比方說AR試穿到底順不順手、推播通知能不能自己挑分類,不然只是看介紹根本感受不到。

最後一關,也蠻容易忽略的,就是把你常用的幾個同類型App拿來比對一下基礎流程,例如結帳速度卡不卡、商品分類清不清楚。有時候看起來沒什麼差,其實用久了落差超明顯。大概就是靠這樣繞一圈,用戶才能慢慢搞懂哪些功能真的是日常生活離不開的核心元素,而不是只為吸眼球硬塞進去那種無聊新玩意兒。不知道大家是不是也會猶豫很久?

Comparison Table:

| 結論 | 要挑選好用的精品App,需從需求出發,並注意安全性、易用性及隱私問題。 |

|---|---|

| 步驟一 | 釐清自己的需求,包括資訊安全、定價彈性和介面美感等。 |

| 步驟二 | 建立需求清單,逐項驗證每個功能是否符合預期。 |

| 步驟三 | 定期回顧使用經驗,更新需求清單以適應新狀況。 |

| 步驟四 | 檢查授權條款與收費模式,以避免潛在的陷阱。 |

| 步驟五 | 利用社群評價(如Reddit、Trustpilot)了解其他使用者的真實反饋,確保選擇不會踩雷。 |

避開地雷:隱私、無廣告優先還是社群口碑先看

坦白說,現在這種App一大堆,選到爛掉也有可能。嗯,不過如果你真的很在意像是「隱私保護」啊、「無廣告」這類自己的首要需求,老實講,最好先把這些條件想清楚寫下來。其實我自己常常也是想半天才列好清單,有時還會突然想到漏了一個欸——然後又回去補。

接著就得一個一個去比對每款App的細節設定,比如看權限請求開了什麼、有沒有那種可以自己調整通知來源的地方、介面裡到底找不找得到直接關閉廣告的按鈕。有些App藏得超深,好煩喔。但就是要慢慢翻,不然一下就踩雷。

嗯,我好像扯遠了,拉回來。如果你還是不太放心,其實可以跑去社群討論區潛水看看,有時候負評裡頭會爆料一些蠻重要的問題點,比如資料外洩疑慮啦、功能根本失效等等。看完之後,你大概心裡有譜,就可以短期安裝幾個來測試看看,把每一步都確認一下。

雖然過程有點囉唆,但總比衝動下載結果用到一肚子氣好多了吧?反正整理出貼合自己情境的決策清單,也算是減少麻煩的方法之一啦。

接著就得一個一個去比對每款App的細節設定,比如看權限請求開了什麼、有沒有那種可以自己調整通知來源的地方、介面裡到底找不找得到直接關閉廣告的按鈕。有些App藏得超深,好煩喔。但就是要慢慢翻,不然一下就踩雷。

嗯,我好像扯遠了,拉回來。如果你還是不太放心,其實可以跑去社群討論區潛水看看,有時候負評裡頭會爆料一些蠻重要的問題點,比如資料外洩疑慮啦、功能根本失效等等。看完之後,你大概心裡有譜,就可以短期安裝幾個來測試看看,把每一步都確認一下。

雖然過程有點囉唆,但總比衝動下載結果用到一肚子氣好多了吧?反正整理出貼合自己情境的決策清單,也算是減少麻煩的方法之一啦。

星等排行真有用?第三方評價與負評追蹤術

有人說,逛App評論其實有點像在淘金,時不時能翻到什麼奇怪的東西。Reddit、Trustpilot這些地方,欸,不知道你有沒有去過?反正我朋友之前只信官網下面那些滿分星星,看得很爽,然後她心裡還想「啊這應該超穩吧」。結果呢,一到Reddit馬上被灌醒——原來一堆老用戶早就嫌新版本通知亂跳,根本煩死人。好啦,我也不是故意要講人家壞話,只是第三方討論串常常浮出那種累積好幾年的怨氣,不只是小bug而已。

這樣的社群自檢,其實真的讓你躲過不少榜單看不到的地雷。有件事我一直記得:Statista北美消費行為報告,大概兩年前的吧,那份資料說有將近七成的人光看第三方評論,就會改變自己原先決定。唉,有點誇張,但現實大概就是如此。有些人甚至先算負評重複率,再敢下載試用。我不知道這是不是太謹慎了,可誰知道呢?

其實操作也沒多難,你只要抓幾個常見關鍵字搜尋一下,比如說「資料外洩」、「卡頓一直轉」這類,很快就能發現端倪。欸,我剛剛差點忘了,看留言時間和回覆深度也挺重要,比起只盯著那幾顆星星來得安心多了。不過怎麼判斷是不是整天被帶風向?嗯...可能只能靠老玩家長期追心得、交叉查閱不同平台內容那一套慢慢摸索出訣竅來吧。

唉,有時候講到底,也沒什麼萬無一失的方法啦,只能邊走邊看,多管齊下比較不會踩雷——這世界哪有保證百分百安全的選擇啊,好吧。

這樣的社群自檢,其實真的讓你躲過不少榜單看不到的地雷。有件事我一直記得:Statista北美消費行為報告,大概兩年前的吧,那份資料說有將近七成的人光看第三方評論,就會改變自己原先決定。唉,有點誇張,但現實大概就是如此。有些人甚至先算負評重複率,再敢下載試用。我不知道這是不是太謹慎了,可誰知道呢?

其實操作也沒多難,你只要抓幾個常見關鍵字搜尋一下,比如說「資料外洩」、「卡頓一直轉」這類,很快就能發現端倪。欸,我剛剛差點忘了,看留言時間和回覆深度也挺重要,比起只盯著那幾顆星星來得安心多了。不過怎麼判斷是不是整天被帶風向?嗯...可能只能靠老玩家長期追心得、交叉查閱不同平台內容那一套慢慢摸索出訣竅來吧。

唉,有時候講到底,也沒什麼萬無一失的方法啦,只能邊走邊看,多管齊下比較不會踩雷——這世界哪有保證百分百安全的選擇啊,好吧。

A/B測試迷你實戰,每日記錄數據比對心法

唉,這幾年說到用戶研究場域,好像大家都很愛講什麼精選App的方法。其實啊,有些人會分段測試啦,就是一步步來。首先——嗯,我也常常拖延,結果第一步都走不出去——先想清楚自己到底要什麼,哪些功能是必要的,哪些只是順便有更好而已。有時候腦袋打結,分不太出來「必備」還是「加分」,搞到最後索性全都列進去,也不是辦法。

然後,總之啦,大部分建議就是從市場上挑個兩三款看起來合眼緣的App。你可以各自連續用七天嘛,也不用一次玩十個,人會瘋掉。記得喔,要同步記錄開啟頻率、任務完成狀況……欸對,有時我也懶得寫,但據說寫下來差很多。突然想到,有些人還會去社群扒文,比較那些熱門討論詞彙有沒有變,不知道是不是強迫症才這樣做?拉回主題,就是分析大眾反應。

如果你資源夠多(羨慕),還能照著Mini Field Test那種模式找第三方協助語意脈絡分析。不過多數人大概只能自己土法煉鋼吧?這一套流程雖然看似麻煩,但慢慢做,其實比較能減少自己的偏見(話說主觀本來就甩不掉),而且方便以後調整使用策略。等於逐步打造一套更適合自己的評估方法。有點像修補舊衣服,每次穿每次改,終於成了剛好你的尺寸。

然後,總之啦,大部分建議就是從市場上挑個兩三款看起來合眼緣的App。你可以各自連續用七天嘛,也不用一次玩十個,人會瘋掉。記得喔,要同步記錄開啟頻率、任務完成狀況……欸對,有時我也懶得寫,但據說寫下來差很多。突然想到,有些人還會去社群扒文,比較那些熱門討論詞彙有沒有變,不知道是不是強迫症才這樣做?拉回主題,就是分析大眾反應。

如果你資源夠多(羨慕),還能照著Mini Field Test那種模式找第三方協助語意脈絡分析。不過多數人大概只能自己土法煉鋼吧?這一套流程雖然看似麻煩,但慢慢做,其實比較能減少自己的偏見(話說主觀本來就甩不掉),而且方便以後調整使用策略。等於逐步打造一套更適合自己的評估方法。有點像修補舊衣服,每次穿每次改,終於成了剛好你的尺寸。

資深玩家決策清單:需求拆解逐步驗證流程

資深玩家怎麼篩選App功能這件事,嗯,其實很有趣。據觀察啦,他們通常不是那種一股腦亂試,而是習慣先釐清自己的需求,比如說資訊安全、定價彈性還有介面美感什麼的,全部列成一條條的,然後再按部就班去驗證每一項。唉,有時候分類到一半突然又想到——欸,我上次是不是漏掉什麼小細節?結果又回頭補記一下,真的挺瑣碎。

不過這個流程,好像也沒有想像中死板,畢竟每次用App總會遇到新狀況嘛。有些人會把用的時候發現的不便之處都記錄下來,然後慢慢修正原本的需求清單。有點像自我懷疑,但又不得不承認這樣比較踏實。對了,新手呢,大多傾向直接抄熱門推薦名單,也沒太多力氣去管自己到底需不需要那東西,所以適配度常常被忽略,就……怎麼說,有點隨波逐流吧。

欸,我剛才好像差點忘了講最重要的一點。如果能把整個體驗歷程變成紀錄,用來日後比對,就能更快揪出那些根本不合胃口的設計盲點。雖然外面評價天花亂墜,可自己的判斷還是比較靠譜,大概就是這樣。不知道你會不會也覺得麻煩?反正啊,不要太輕信別人的標準才行。

不過這個流程,好像也沒有想像中死板,畢竟每次用App總會遇到新狀況嘛。有些人會把用的時候發現的不便之處都記錄下來,然後慢慢修正原本的需求清單。有點像自我懷疑,但又不得不承認這樣比較踏實。對了,新手呢,大多傾向直接抄熱門推薦名單,也沒太多力氣去管自己到底需不需要那東西,所以適配度常常被忽略,就……怎麼說,有點隨波逐流吧。

欸,我剛才好像差點忘了講最重要的一點。如果能把整個體驗歷程變成紀錄,用來日後比對,就能更快揪出那些根本不合胃口的設計盲點。雖然外面評價天花亂墜,可自己的判斷還是比較靠譜,大概就是這樣。不知道你會不會也覺得麻煩?反正啊,不要太輕信別人的標準才行。

企業標準PK消費者偏好,文化差異下的選擇標準亂流

企業在選擇精品App時,唉,他們好像老是繞不開API串接這一關,然後安全合規那些也是標配欸。其實我常懷疑,他們真的懂團隊協作功能到底多重要嗎?總之啦,這三樣幾乎都是評估的主軸,那種內部系統能不能整得順、資訊安不安全,在很多產業圈子都被捧得很高,就是那種不得不管的事。不過講到消費者啊,就完全換個腦袋了—他們看重美感、操作要直觀才會用下去,而且最好門檻低一點,不然誰有空慢慢學,每天都快累死了。

嗯,有時候想太多也沒啥用,不小心又跑題。拉回來說,如果你把文化背景擺進來看,好像歐美那邊大家超執著隱私權、資料自主什麼的,但亞洲某些地方就相反,只要App夠方便、有明顯效率提升,他們甚至比較容易接受讓渡部分個資——雖然不知道長遠會怎樣啦。總結?啊不是,我沒打算總結,只是覺得如果能把這些差異梳理清楚,再對不同情境謀定策略,大概比較不會踩雷吧。

嗯,有時候想太多也沒啥用,不小心又跑題。拉回來說,如果你把文化背景擺進來看,好像歐美那邊大家超執著隱私權、資料自主什麼的,但亞洲某些地方就相反,只要App夠方便、有明顯效率提升,他們甚至比較容易接受讓渡部分個資——雖然不知道長遠會怎樣啦。總結?啊不是,我沒打算總結,只是覺得如果能把這些差異梳理清楚,再對不同情境謀定策略,大概比較不會踩雷吧。

AI炫技誘因,操作繁雜反成壓力來源嗎?

「智慧推薦功能很強大啦,理論上聽起來都很好。」這句話,其實常常出現在什麼推廣簡報、App介紹頁那種地方。有時候我看到也會想笑,就是明明寫得頭頭是道,結果現實…唉。你知道嗎?其實用的人好像真的沒那麼多耶。有些人光是註冊就卡住了,更不用說後面還要三四步驟才能記一次資料——嗯,我自己試過一次,差點放棄。

有些使用者分享,他們本來對AI分析、互動提醒之類的功能抱著滿滿期待,結果怎樣?變成心理負擔啊。有時候流程太繁複,不知為什麼反而讓人想拖延甚至直接跳過日常紀錄。欸,我剛剛突然想到昨天家裡那台高級果汁機,也是落灰了半年沒動…好吧,拉回來。

比較有趣的是,大概七成受訪者(日本市場2023年調查數據)認為重點根本不是技術多厲害,而在於基本易懂才會決定留下來。不然再炫的功能,用不到就像堆了一堆只開過一次的高級家電一樣悶,有夠無奈。

有些使用者分享,他們本來對AI分析、互動提醒之類的功能抱著滿滿期待,結果怎樣?變成心理負擔啊。有時候流程太繁複,不知為什麼反而讓人想拖延甚至直接跳過日常紀錄。欸,我剛剛突然想到昨天家裡那台高級果汁機,也是落灰了半年沒動…好吧,拉回來。

比較有趣的是,大概七成受訪者(日本市場2023年調查數據)認為重點根本不是技術多厲害,而在於基本易懂才會決定留下來。不然再炫的功能,用不到就像堆了一堆只開過一次的高級家電一樣悶,有夠無奈。

免費榜單陷阱多,小眾App到底能信幾分?

唉,說到「只看最高排名榜單就一定不會踩雷」這種想法,其實我常常覺得有點天真啦。嗯,有時候排行榜背後的那些操作機關,你如果沒注意真的很容易被騙。像日本市場近幾年,不少排行榜暗地裡都是水軍搞鬼或者是有人刻意刷榜,結果就是一些明明品質普普通通甚至功能超有限的產品,照樣能在短期間衝上所謂的前段班,看了真的會無語。

欸對,我剛才想到什麼來著?啊,回到主題。有些標榜永久免費、高效能、還號稱絕不蒐集隱私的小眾App,在營運邏輯那邊其實滿多貓膩。他們不是偷偷植入廣告,就是自動續訂在你沒發現時默默扣錢,又或者暗中利用你的資料去搞些灰色勾當,潛在風險說實話不小。

唉,我自己有幾次差點就栽進去了。人嘛,有時真會被那些華麗承諾或排行榜名次唬住,一不小心就踩了坑。如果你只是靠外表和排名來挑工具,其實很多陷阱根本避不了。總之吧,比較靠譜的方法還是得一條一條去檢查授權條款,有空也比對一下收費模式說明到底寫得清不清楚,例如應用程式是不是強制綁定付款方式、免費功能範圍到底畫在哪裡,還有推播廣告可不可一鍵關掉這種細節。有點麻煩對吧,但做這些才能減少預算有限時又遇到資料安全疑慮的機會。不然…算了,也是自找麻煩啦。

欸對,我剛才想到什麼來著?啊,回到主題。有些標榜永久免費、高效能、還號稱絕不蒐集隱私的小眾App,在營運邏輯那邊其實滿多貓膩。他們不是偷偷植入廣告,就是自動續訂在你沒發現時默默扣錢,又或者暗中利用你的資料去搞些灰色勾當,潛在風險說實話不小。

唉,我自己有幾次差點就栽進去了。人嘛,有時真會被那些華麗承諾或排行榜名次唬住,一不小心就踩了坑。如果你只是靠外表和排名來挑工具,其實很多陷阱根本避不了。總之吧,比較靠譜的方法還是得一條一條去檢查授權條款,有空也比對一下收費模式說明到底寫得清不清楚,例如應用程式是不是強制綁定付款方式、免費功能範圍到底畫在哪裡,還有推播廣告可不可一鍵關掉這種細節。有點麻煩對吧,但做這些才能減少預算有限時又遇到資料安全疑慮的機會。不然…算了,也是自找麻煩啦。

功能不是越多越好,四階段迴圈讓你穩健挑工具

要怎麼挑好用又合自己胃口的精品App?嗯,這種事情每次都很燒腦。大概先從最基本的需求下手吧,比如說「安全性」啦、「無廣告」這種看似簡單但其實常被忽略的小細節,還有像「易用性」,畢竟有些設計真的讓人想直接把手機丟牆上。然後,如果你跟我一樣容易分心——唉,又扯遠了——總之最好把功能仔細分類清楚,慢慢比對每個App藏在設定裡那些神祕小開關。

不過光看介紹哪夠?據說短期A/B測試法蠻有效,就是選幾個方案,每組至少連著用七天,比對一下每天打開幾次,有沒有真的完成該做的事。啊,有時候數字會騙人,所以記得也去逛逛Reddit、Trustpilot這類社群看看大家怎麼罵(或誇),因為官方廣告永遠都太美化了嘛。有點想喝咖啡——但還是先回來講重點,如果遇到那種狂推免費、又一直強調隱私的小眾App,拜託一定要翻翻它授權條款和收費模式,有時候寫得曖昧不明根本陷阱。

最後喔,把這些檢查步驟養成週期性的自我審核習慣,雖然感覺很麻煩,但久了就能自然排除那些包裝浮誇的產品,把注意力留給真正能解決你痛點的應用。嗯,好像廢話了一堆。不過就是這樣吧!

不過光看介紹哪夠?據說短期A/B測試法蠻有效,就是選幾個方案,每組至少連著用七天,比對一下每天打開幾次,有沒有真的完成該做的事。啊,有時候數字會騙人,所以記得也去逛逛Reddit、Trustpilot這類社群看看大家怎麼罵(或誇),因為官方廣告永遠都太美化了嘛。有點想喝咖啡——但還是先回來講重點,如果遇到那種狂推免費、又一直強調隱私的小眾App,拜託一定要翻翻它授權條款和收費模式,有時候寫得曖昧不明根本陷阱。

最後喔,把這些檢查步驟養成週期性的自我審核習慣,雖然感覺很麻煩,但久了就能自然排除那些包裝浮誇的產品,把注意力留給真正能解決你痛點的應用。嗯,好像廢話了一堆。不過就是這樣吧!